园林对于现代人来说,既是精神疗愈的场所,也是体验中国式“诗意的栖居”的通道。近日,苏州博物馆有两场大展正在举行,“从拙政园到《长物志》”展现了明代文人雅士的美学生活,“从拙政园到莫奈花园”则在器物与绘画的展览组合中,洞见园林之美。展览中有明代画家沈周的多件作品。不妨走近沈周的笔墨,走近这位吴门书画领袖的“精神园林”。

有竹居

沈周自言:“一区绿草半区豆,屋上青山屋下泉。如此风光贫亦乐,不嫌幽僻少人烟。”有竹居虽已无迹可寻,但《有竹庄中秋赏月图》《有竹庄诗意图》《有竹邻居图卷》等画卷,仍传递着湖光竹影间那份远离庙堂的心灵安顿。

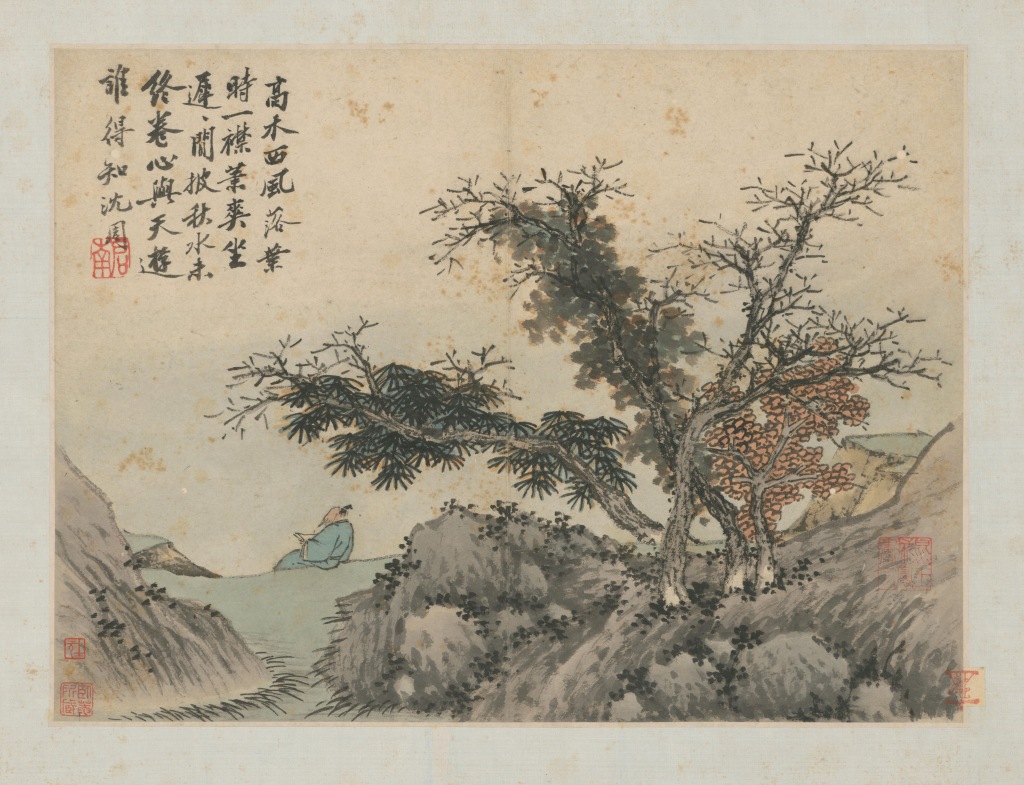

当晚年腿疾困住远行的脚步,沈周在方寸画纸间开辟了另一重精神园林——《卧游图册》。典故源自南朝宗炳“挂画四壁以卧游”,沈周改为册页形式,便于卧床翻阅。内容不限于名山大川,更多日常小景(如菜花、雏鸡),体现“万物皆可卧游”的文人生活美学。这一系列山水小品册页(共17开),每幅画作尺寸不大,但笔墨精炼,意境深远。

《卧游图册》画册题跋

他在画册题跋中写道:

“宗少文(宗炳)四壁揭山水图,自谓卧游其间。此册方可尺许,可以仰眠匡床,一手执之,一手徐徐翻阅,亦得少文之趣。”

沈周的“卧游”既是对宗炳的致敬,也是对文人画传统的延续。画完此册已经八十高龄,这些作品不仅是其艺术生涯的炉火纯青之作,更以诗画结合、日常即景的创作,重新定义了“卧游”的内涵,是晚年心境的写照。

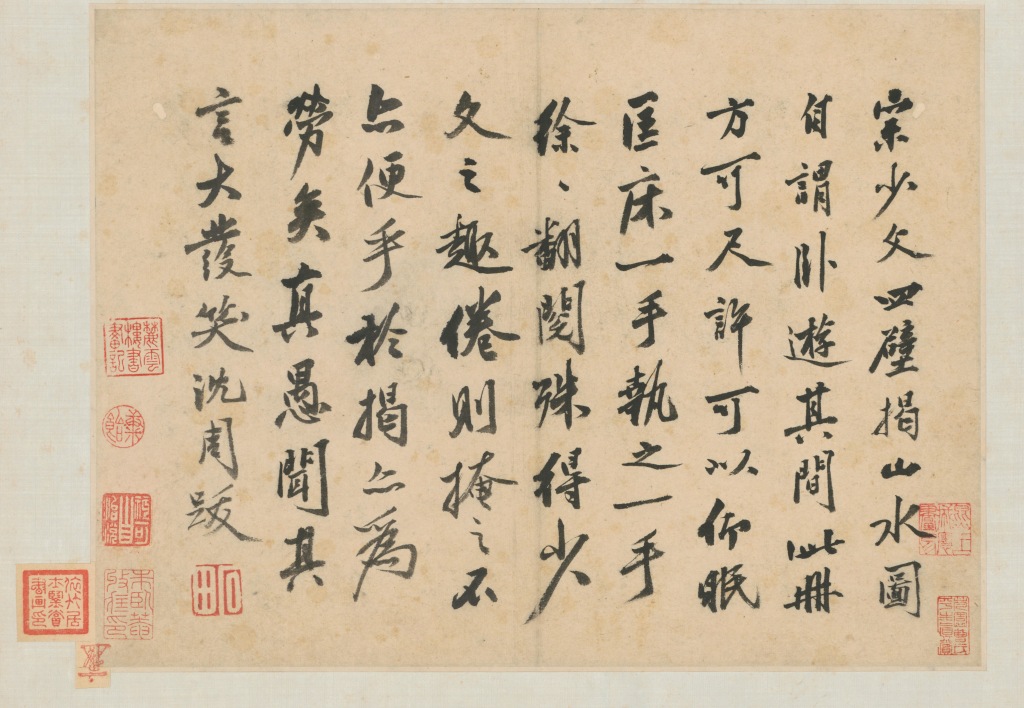

《卧游图》中的 仿云林山水

《卧游图》中画的西湖忆旧

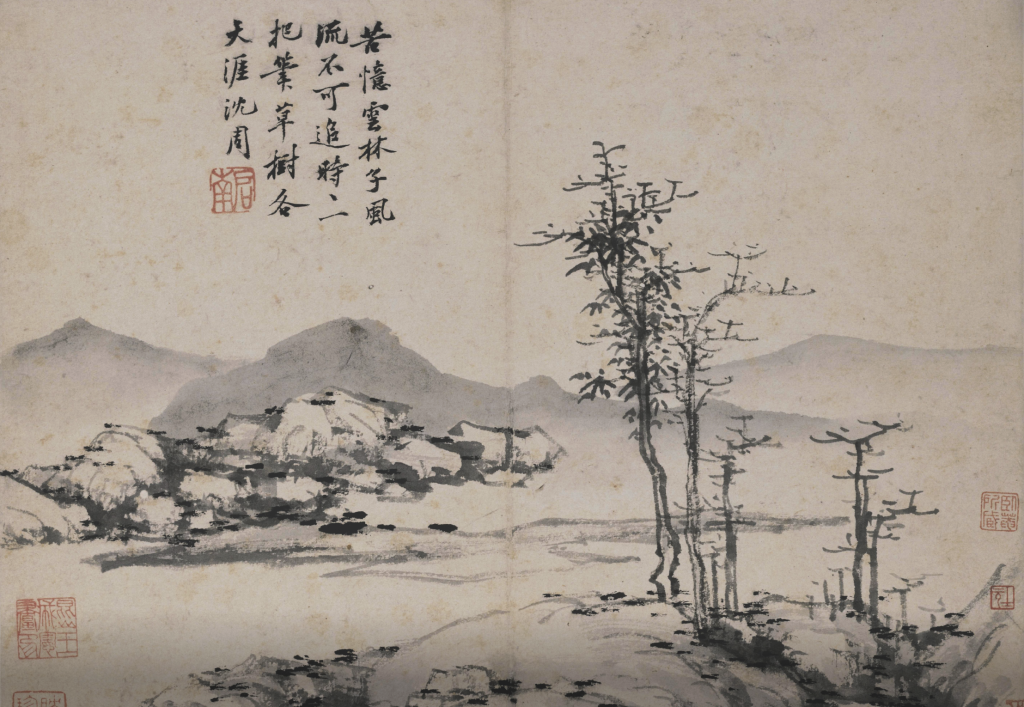

《卧游图》之 秋山读书

上面这幅《秋山读书》图堪称其精神自画像:秋意盎然的坡石上,青衣高士持卷独坐,俯仰沉思。左上角自题诗云:“高木西风落叶时,一襟萧爽坐迟迟。闲披秋水未终卷,心与天游谁得知。”此“心与天游”,正是卧游真谛——让山水住进心里。台北故宫博物院所藏《秋葵》与《写意册》之芙蓉,亦属此类卧游精神的延伸,以简逸笔触捕捉草木神韵,在案头展现天地生机。

沈周对物质的态度,与其艺术精神高度统一。据说,元代黄公望的《富春山居图》,原来是沈家的旧藏,曾请当地一个有名的前辈为其作跋,不想这位前辈之子将画占为己有,之后就不了了。之多年以后,前辈之子因败家而高价出售此画,沈周因无力回购,最后只能按照记忆默写一卷《仿黄公望富春山居图》,以摹本“聊解相思”。这份“世间宝物如烟云过眼”的了悟,恰与晚明《长物志》批判奢靡、主张“借物质谈精神”的哲思遥相呼应。

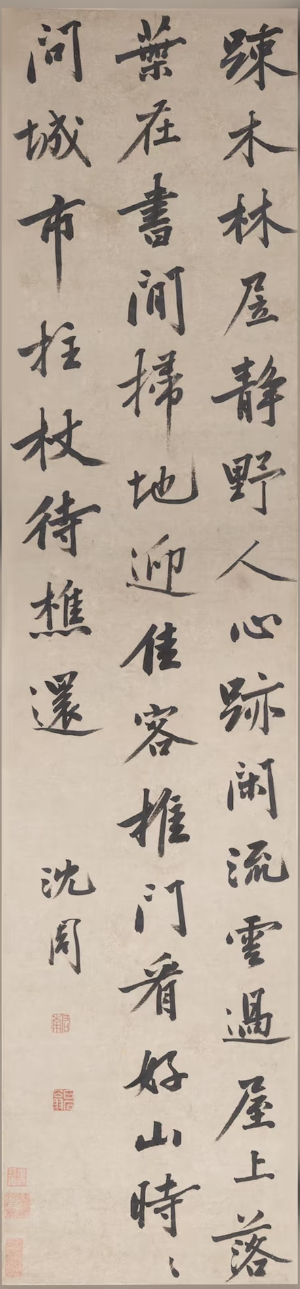

沈周《行书五律诗轴》:疏木林居静,野人心迹闲。流云过屋上,落叶在书间。扫地迎佳客,推门看好山。时时问城市,拄杖待樵还。 苏州博物馆藏

沈周以一生践行着隐逸者的生存美学,极少远游,却为后世留下了一座可居可游的“纸上园林”。在物质丰盈而精神易倦的今日,沈周在提示我们:真正的精神家园,未必在远方。书房案头的一碗清供菖蒲,阳台角落的微景盆栽,甚至只是静心翻阅一册山水画集——只要心有所寄,便能在日常的缝隙里,辟出一方滋养性灵的隐逸天地。沈周的园境,终究是心的境域。

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《沈周的精神园林》

京ICP备2025104030号-23

京ICP备2025104030号-23

还没有评论,来说两句吧...